樽本英信さん

中京大学名誉教授の樽本英信(樹邨=じゅそん)さんは、80歳を過ぎた今も現役の書道家として活躍し、後進の育成にも努める。そんな樽本さんに「書道の中京大」に導いた背景や、母校の学生たちに寄せる思いなどを聞いた。

バットを墨筆に持ち換えて

――書道と出合ったのはいつですか。

野球がやりたくて中京商業高校に入りました。当時の部員は83人。みんな大柄で、私が一番背が低かった。深谷弘次先生や滝正男先生の指導を受け、昭和29(1954)年に夏の全国高校野球選手権大会で17年ぶり5回目の優勝を果たしました。部員のレベルが高くて、私はボールさえ持たせてもらえなかった。それで2年の後半に書道部へ。書道の成績は「可」だったのですが、書道は好きでした。バットを筆に持ち換えたというわけです。

――当時の高校書道部の様子は。

中林子鶴先生が顧問でした。いい先生で優しくてね。「お前が真剣に頑張るのなら、上手にしてあげる」と言ってもらえたので、必死にやりました。

――印象に残っている指導はありますか。

硬い毛の筆じゃなく、軟らかい羊の毛で書けと言われたこと。中国の張猛龍碑(拓本)の書写を3年間続けよと言われたことですね。「僕がやりたいのは美しい書です。きれいな書を書きたいと思って入部したのに、岩や石に刻されたいびつでがたがたした文字を書くなんて嫌です」と断ったのですが、先生は「いいから我慢してやれ。絶対うまくなるから」と。半紙1千枚が1カ月もたたないうちになくなるほど、書いて書いてね。いい先生について、その時に張猛龍碑を勉強していなかったら、今の自分はなかったと思います。

中京大の特色の一つは書道

――昭和41(1966)年、中京大学に文学部が誕生し、国文学科で書道教育が始まりましたね。

梅村清明先生はものすごく書道に理解がありました。自分でも書かれたしね。清明先生から「樽本、おまえは主任とか部長とかそういうものにならんでいい。書道のことをやりゃええ、みんなで応援するから」と言われたものです。

――中京大学の書道教育は特色の一つです。

僕は書道実技のほか、書道科教育法や書道史などを教えました。威張って言うわけじゃありませんが、愛知では一番です。東京は大東文化大学。あそこが一番強い。その次が中京大学。あそこに負けるなと学生たちに言ってきました。

――書道の教員免許を取ろうとする学生たちの指導にも当たって来られましたね。

当時、書道免許を取りたいという学生が40人くらいいました。学生たちが教育実習をしている2週間のうちに各学校を視察するのですが、これが大変で、沖縄まで飛行機で行って学校に挨拶した後、すぐに岡山の学校を訪問するという忙しさでした。それが今は1人か2人。残念なことです。

――部活の書道部には現在何人の部員がいますか。

40人くらいです。でも、文学部以外の学部の学生たちが多くなっています。

――最近、現役の中京大生が日展に入選していますね。

第5科の書部門は出品点数が9000点ぐらいあり、そのうち入選するのは1000点ぐらいで初入選は200点ぐらいです。現役の学生で初入選する人がいれば、30年かかる人もいます。

――やはり才能ですか。

僕も才能なかったからね。ああいうのは偶然でね。偶然で入っちゃったというのかな。やっぱり好きか嫌いか。好きだから努力するのであって、そうでないと途中でやめてしまう。僕の場合は好きだったということと、いい先生に巡り会ったということです。

完璧と思える作品はわずか

――書道家の喜びというのは、やはり作品を書き上げた時でしょうか。

思い通りに書けたら喜びはあるけれど、そうはいかない。一歩ずつ一歩ずつ師と自分を信じて行くことです。

――完璧と思えるご自分の作品はありますか。

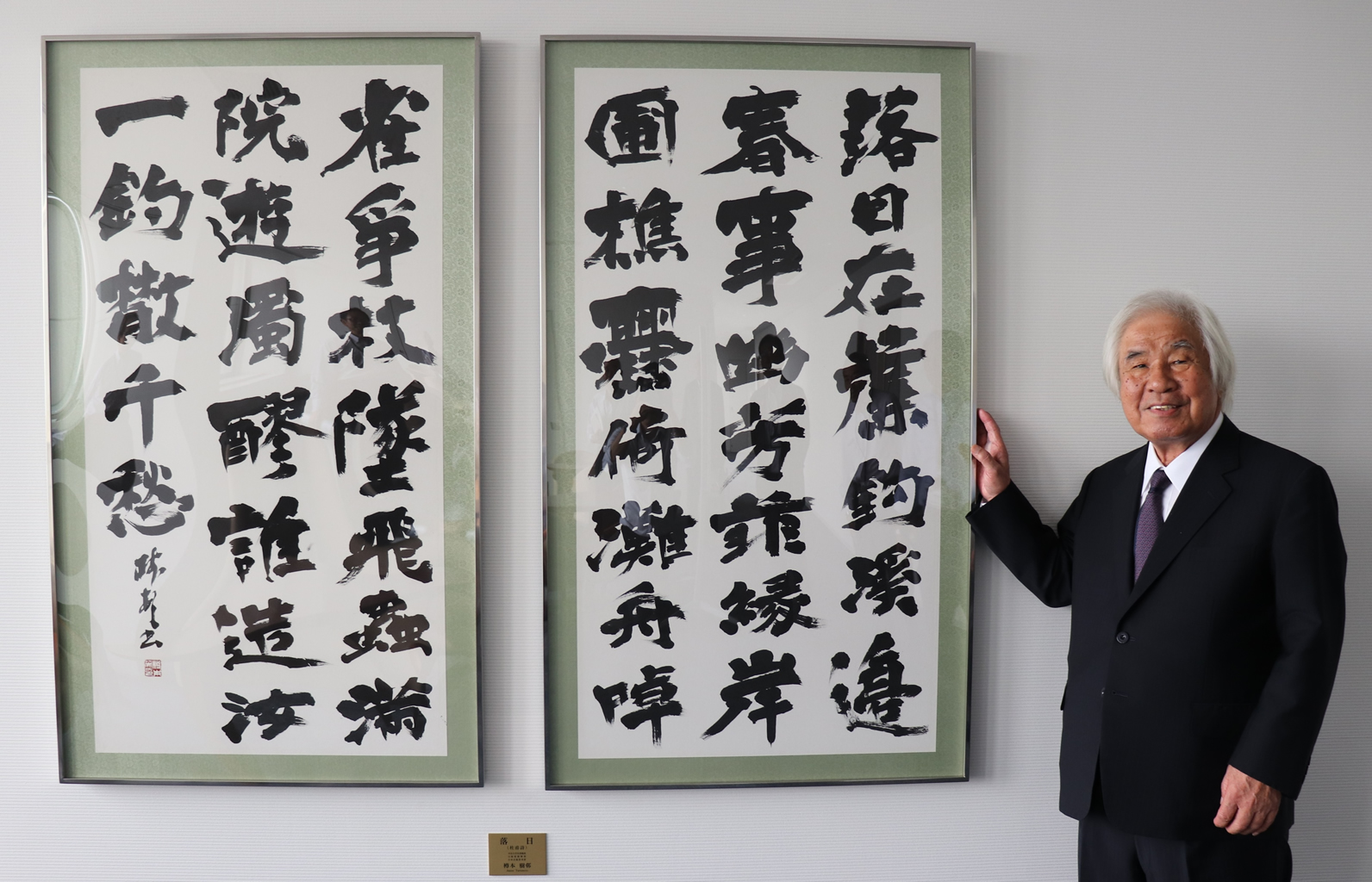

何回もないね。(2009年度の)日本芸術院賞を取った時の作品がちょっと完璧に近いかなあと思う。

――飽くなき挑戦を続ける、ということでしょうか。

そうですね。作品は完璧すぎても面白くないです。ちょっと遊び心がほしい。ちょっとどこかに抜くようなものがあれば。それも他の人にはない自分だけが持っている、生きている抜き方をしないとね。

――ところで、全国展開するコメダ珈琲店の屋号は、先生がお書きになったそうですが。

ええ、中京商業高校の教員時代に創業者である卒業生に頼まれてね。

――最後に、文学部と学生たちに何を期待しますか。

やはり書道を充実してほしい。特に日本文学科の学生たちに書道をやってもらいたい。書道史などの講義と実技を通した生きた教育を受けて、書道の教員免許を取ってほしいですね。IT全盛の今の時代にこそ心に響く温かい文字が必要だと思います。

中京大学名古屋キャンパスに展示してある作品「落日」と樽本さん

樽本英信(樹邨)(たるもと・ひでのぶ)さん

書道家、中京大学名誉教授。1937年、名古屋市生まれ。中京商業高校(現中京大学附属中京高校)を経て1960年に中京大学商学部卒。中京商業高教諭、中京大文学部講師、助教授、教授を務めた。書道家の中林子鶴、青山杉雨氏らに師事。25歳で日展初入選。日展評議員などを経て2008年に日展文部科学大臣賞、2009年度日本芸術院賞を受賞。「現代書道二十人展」のメンバーとして活躍する一方、後進の育成に尽力するなど中京大の発展に貢献。現在、日展名誉会員、読売書法会常任総務、全日本書道連盟顧問、中部日本書道会名誉会長代行。